Zur Ausstellung „Hallertauer Gut(e) Schein(e) 2015“ im Rathaus

von Hellmuth Inderwies

Anm. d. Redaktion: Auf vielfachen Wunsch veröffentlichen wir die etwas gekürzte Laudatio des ehemaligen Kulturreferenten der Stadt Pfaffenhofen, Hellmuth Inderwies, die er bei der Vernissage der Ausstellung, die man noch bis Anfang April besuchen kann, gehalten hat.

„Kunst und Geld“ oder „Geld und Kunst“: Wirklich geliebt haben sie sich nie diese beiden materiellen bzw. ideellen Grundbedürfnisse unseres Lebens, die die Hallertauer Guten Scheine 2015 als Regionalgeld in dieser Ausstellung miteinander vereinen: Begegnen sich auf ihnen doch ganz verschiedene Welten, jene der künstlerischen, in die Zukunft weisenden Idee und jene der finanziellen, mehr der Gegenwart unterworfenen Realität. Wie Idee und Wirklichkeit in Goethes „Faust“-Tragödie in einem gespannten, unversöhnlichen Verhältnis zu einander stehen, wo es darum geht, die Welt in ihrer Unzulänglichkeit in einen Idealzustand zu verwandeln und dies ein unvollendetes Anliegen bleibt, so verhält es sich auch mit der Beziehung zwischen „Kunst und Geld“. Sie gehören beide unabdingbar zu den Notwendigkeiten unseres Lebens, lassen sich aber in ihrer Divergenz kaum in Einklang bringen und sind doch im Laufe ihrer Geschichte in eine immer engere Abhängigkeit von einander geraten.

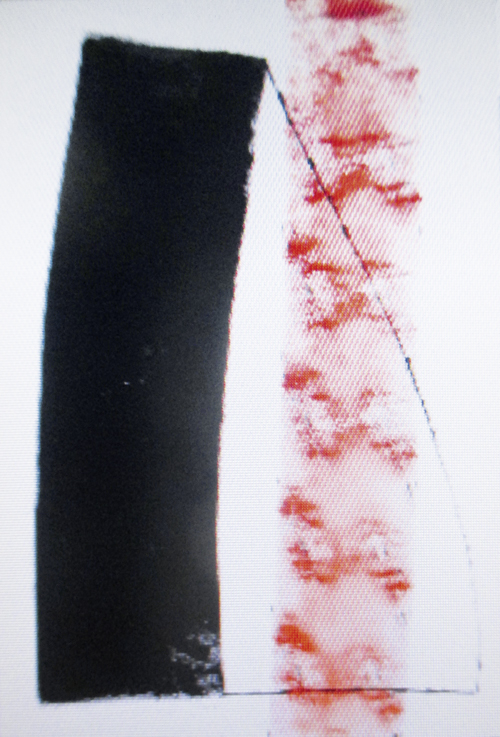

„Colin’s Quartet“ (Heribert Wasshuber) = 10er Gutschein

Einheit von Kunst und Kapital auf einem Blatt Papier

Der Kunstmarkt boomt in der gegenwärtigen Eurokrise. So meldeten vor ein paar Wochen die weltweit größten Auktionshäuser Christie’s und Sotheby’s Rekordumsätze. Allein zwei Andy-Warhol-Bilder, nämlich „Triple Elvis“ und „Four Marlons“, wurden für sage und schreibe 160 Millionen Dollar versteigert. Ende der 70er Jahre hatten sie die westdeutschen Spielbanken noch für 185 000 erworben. Vorweg seit jener Zeit sind Kunst und Geld in ein rasant wachsendes Spannungsverhältnis geraten, das aber auch von Bestrebungen begleitet wurde, beide miteinander zu versöhnen. Und eben dieses ideale Ziel verfolgt mit großem Engagement der Verein für nachhaltiges Wirtschaften mit dem seit 2004 herausgegebenen Regionalgeld, den künstlerisch gestalteten „Hallertauer-Guten-Scheinen“, wo Kunst und Kapital zumindest auf einem Blatt Papier eine Einheit bilden.

Nur ganz vordergründig gesehen, besteht da ohne Zweifel ein signifikanter Gegensatz, wenn man das abgebildete Kunstwerk und damit die Künstler in Beziehung setzt zum Geldwert des Scheins. Der Mephisto in Goethes Faust hätte da wohl die materialistisch-diabolischen Fragen gestellt: Sind denn da der Reiner Schlamp mit „Hommage a´ Max B.“ und Manfred Leeb mit „Aurora 2“ auf dem „Einser Hallertauer“ wirklich nur einen Euro wert? Und besitzt Heribert Wasshuber mit „Colin’s Quartet“ beim Vergleich meiner drei gymnasialen Kollegen wirklich den zehnfachen Wert? Gehen wir zunächst auf die Kunstwerke ein und versuchen hernach eine Antwort auf diese sehr wirklichkeitsnahen irdischen Fragen zu geben! Ohne dass damit eine Wertung verbunden ist, darf ich mit den 1er-Gutscheinen beginnen.

Abstrakte bildende Kunst lebt von der Symbolhaftigkeit ihrer Zeichen und Farben. Reiner Schlamps „Hommage a´ Max B.“ enthält einen leicht gebogenen schwarzen Balken, der, räumlich ausgeweitet, den Eindruck einer giebelartigen, bergenden Skulptur vermittelt. Durch sie zieht sich ein hellrotes Band, das, durch ein dunkleres Rot hervorgehoben, eine Reihe mathematischer Unendlichkeitssymbole enthält, die an beiden Seiten durchbrochen sind. Sie sind so zu einer Metapher zeitlicher Begrenzung umfunktioniert und erinnern doch noch an ihre ursprüngliche Bedeutung.

Es geht hier offensichtlich um die Ehrenerweisung eines Verstorbenen, dessen Familienname lediglich durch die Initiale B. ausgedrückt, anonym bleiben soll. Nur der Vorname wird genannt, was wohl ebenso auf eine Verbundenheit mit dieser Person hinweist wie das durchbrochene mathematische Symbol, das zugleich das Ende dieser Verbundenheit symbolisiert, aber auch ihr Weiterleben in der Erinnerung. Die Person wird dadurch schlechthin zu einem Sinnbild der Verehrung. Ihre Wertschätzung ist für den Künstler moralische Verpflichtung, ihr ein ideelles, zeitloses Denkmal zu setzen, das in den Farben Rot und Schwarz Leben und Tod konfrontiert. Ganz im Sinne des eingangs Gesagten begegnen sich hier Idee und Wirklichkeit. Für den, der Reiner Schlamps Wertschätzung der konkreten Kunst der Züricher Schule kennt, bleibt allerdings die Person, der die Huldigung gilt, kein Geheimnis: Es kann sich nur um Max Bill handeln.

Manfred Leebs farbenfrohes Gemälde „Aurora 2“ führt den Betrachter in die mythologische Welt der römischen bzw. griechischen Göttin der Morgenröte und deren bewegtes Dasein. Als Tochter des Titanen Hyperion ist sie zugleich Schwester des Sonnengottes Helios. Allmorgendlich taucht sie im eigenen, von Pferden (Phaeton u. Lampos) gezogenen Wagen aus dem Ozean auf und fährt ihrem Bruder bei dessen Reise über den Himmel voraus, wobei sie ihm mit ihren Rosenfingern die goldene Pforte dorthin öffnet und ihm auf seinem Weg Rosen streut. Homer nennt sie deshalb ροδοδάκτυλος ‘έως, rosenfingerige Morgenröte. Das farbenprächtige Bild des Künstlers versetzt den Betrachter in der Tat in eine überirdische himmlische Sphäre.

„Hommage a´ Max B.“ (Reiner Schlamp) = 1er Gutschein

Aber diese Göttin besaß auch sehr irdische Wesenszüge. Sie gebar nämlich nicht nur ihrem Gatten eine Vielzahl ehelicher, standesgemäßer Kinder, sondern geriet bei ihrer Himmelsfahrt auch noch auf Abwege und so in menschliche Gefilde, wo sie vier Sterbliche, darunter Orion und Cephalus, beglückte, was ihre Kinderschar weiter wachsen ließ. Und eben auch diese menschlichen Züge sind in dem Bild enthalten: Wenn Sie es genau betrachten, entdecken Sie mitten in diesem bunten Strauß von Rosen die Göttin Aurora, die griechische Eos, die sich hier in ihrer ganzen unverhüllten irdischen Schönheit versteckt. Warum das Bild „Aurora 2“ betitelt ist, kann ich nur vermuten: Es könnte sein, dass der Künstler aus Ehrfurcht vor der Göttin bei einer ersten Fassung noch nicht die ganze Wahrheit vor Augen führen wollte oder, was viel näher liegt, dass die „2“ vor allem auf dieses erfüllte irdische Leben der Aurora hinweist, das dem Künstler wesentlich spannender erschien als der alltägliche Dienst der Göttin für ihren Bruder.

Das Portrait „Red Baron“ von Philipp Brosche verleiht dem 2er-Gutschein des Hallertauers das Exterieur. In der bildenden Kunst gilt das Portrait als ein Genre, das seit der griechischen Antike als sogenannte kleine Biografie den Menschen vielfach idealisierte. Hier scheint es aber eher auf den vergänglichen und zweifelhaften Ruhm einer Person hinzuweisen. Ihre Gesichtszüge sind gealtert, ihre charakteristischen Konturen haben sie verloren und die rote Farbe, die Farbe des Blutes als Ausdruck von Kraft und Energie, aber auch des Aggressiven und Zerstörerischen, haben sich verdunkelt. Der Titel mag Aufschluss geben über Person und Intention der Darstellung: Freiherr Manfred von Richthofen, der berühmte deutsche Jagdflieger im 1. Weltkrieg, erhielt für die höchste Zahl von Luftsiegen von den Engländern post mortem den Titel „Red Baron“ („Roter Baron“), nachdem er, noch nicht einmal ganz 26 Jahre alt, den Tod gefunden hatte.

Seine Autobiografie, die er ein Jahr davor verfasste, trägt den Titel „Der rote Kampfflieger“. Mehr als 80 Luftsiege soll er errungen haben mit seinen, nicht mit Tarnfarbe, sondern vielfach mit leuchtendem Rot bemalten Maschinen, um den Luftkampf mit seiner Akrobatik zu einem „Flying Circus“, zu einer Zirkusschau, zu machen. Eine Unzahl von hohen Ehrungen wurden ihm dafür zuteil, zahlreiche Kasernen und Straßen und im Dritten Reich vor allem auch Schulen nach ihm benannt. Das Portrait von Philipp Brosche aber erinnert nicht daran, sondern vornehmlich an das Elend des Kriegs, an den Tod von Menschen, mit denen jener Jagdflieger zum berühmten Helden geworden war und lässt damit dessen vermeintliche Ruhmestaten im Dunkel der Geschichte untergehen.

Die Außenränder ziert ein girlandenartiges Dekor

Wer das abstrakte Gemälde von Inge Maerker „Komposition blau“ auf dem 5er – Gutschein betrachtet, wird unwillkürlich an Oskar Fischingers Animation „Komposition in Blau“ aus dem Jahr 1935 erinnert, wo dieser Pionier des abstrakten Films Musik in Formen, Figuren und Farben umgesetzt hat. Dies geschah aus der Erkenntnis heraus, dass es Menschen gibt, die äußere Reize nicht nur über ein Sinnesorgan wahrnehmen, sondern etwa musikalische Töne auch optisch, nämlich als Farben. Man spricht da von einem „farbigen Hören“. Die alten Griechen haben dieses Phänomen des gleichzeitigen zweifachen Wahrnehmens und Empfindens συναίσϑησις (Synästhesie) genannt. Sie gehört zu den wichtigsten Wesensmerkmalen der Dichtung der deutschen Romantik und wird sehr oft am Beispiel von Clemens von Brentanos berühmtem „Abendständchen“ (1803) veranschaulicht, wo es in einem Singspiel im Dialog zwischen einer Fabiola und dem blinden Piast, ihrem Begleiter, vorgetragen wird.

Fabiola

Hör, es klagt die Flöte wieder

und die kühlen Brunnen rauschen!

Piast

Golden weh’n die Töne nieder,

stille, stille, lass uns lauschen!

Fabiola

Holdes Bitten, mild Verlangen,

wie es süß zum Herzen spricht!

Piast

Durch die Nacht, die mich umfangen,

blickt zu mir der Töne Licht!

Töne, so scheint mir, werden in diesem Bild von Inge Maerker in Figuren und Farben umgesetzt, wobei das Blau dominiert. Für den frühromantischen deutschen Dichter Novalis („Friedrich von Hardenberg“) ist es in Gestalt der „blauen Blume“ in seinem Roman „Heinrich von Ofterdingen“ das Leitmotiv für die Sehnsucht nach Natur und Liebe, vor allem auch für ein Leben in Zufriedenheit und so Symbol für „unfassbares Glück“.

Bestimmen bei „Colin’s Quartet“ von Heribert Wasshuber auf dem 10er-Gutschein nicht ähnliche Faktoren die künstlerische Intention und den Entstehungsprozess? Schon der Titel deutet es an. Es handelt sich wohl um ein musikalisches Quartett. In etwas gegenständlicherer Form begegnet uns auch hier dieses Blau, von dem ich gelesen habe, dass es die Lieblingsfarbe von 40 % deutscher Frauen und fast genau so vieler deutscher Männer sei und dann erst Rot folgt mit jeweils 20 %. Auch in diesem Bild spielt die Natur eine zentrale Rolle. Eine Steilwand, ein überdimensionaler Baum, ein Bach, der offensichtlich ins Meer mündet. Im Internet verdeutlicht der Künstler auf der Website Heribert Wasshuber/Art Now die Entstehung und den Schaffensprozess seiner Werke an dem konkreten Beispiel „Darren Scherzo“ (Impuls hierfür ist ein Felsbuckel in Süd-Wales.) wie folgt: „Seit Jahren ist die Landschaft mein wichtigster Fundus, aus dem ich das Material für meine freien Kompositionen nehme. Meistens beginne ich mit einer Außenansicht, d.h. ich schildere den für mich interessanten Ausschnitt in einer topographisch orientierten Zeichnung, bis ich über mehrere Arbeiten zu „meinem“ Bild komme. Damit ich später frei komponieren kann, muss ich mein Motiv quasi auswendig lernen.“ Komposition – komponieren – Motiv! Scherzo steht in diesem konkreten Fall darüber! Eine musikalische Satzform mit ihrer Dynamik, Lebendigkeit, Heiterkeit bestimmt den Schaffensprozess, bei dem stufenweise der optische Eindruck umgesetzt wird in die Partitur für ein fröhliches Musikstück als Ergebnis. Man muss nicht einmal wissen, dass Heribert Wasshuber auch ein begeisterter und hervorragender Jazzmusiker ist, um seinem Werk näher zu kommen. Sehen und Hören zugleich sind die synchronen Sinnesempfindungen des Künstlers in „Colin’s Quartet“. Sie sind auch beim Betrachter gefordert, wenn er das Kunstwerk wirklich verinnerlichen will.

Eine abstrakte geometrische Figur enthält das Bild von Sigi Braun auf dem „20er- Gutschein“ des Hallertauer Regionalgelds: Eine in der Mitte geteilte Scheibe, deren leicht verschobene Hälften sich collageartig überlappen! Teilweise transparent lassen sie die dominierende rote Farbe des Hintergrunds durchscheinen, während ihre schwarze Hälfte diesen verdeckt. Die Außenränder ziert ein girlandenartiges Dekor. Derartige Werke des Künstlers seien „immer philosophisch unterlegt“, so habe ich gelesen. Einen Weg zur Deutung mag uns deshalb der Titel eröffnen: Ein einfaches kurzes „Ja“! Es handelt sich um einen viel gebrauchten, alltäglichen und nicht flektierbaren Partikel unserer Sprache, mit dem im Rahmen eines Dialogs eine Frage positiv beantwortet wird. Voraus geht dem ein Entscheidungsprozess dessen, an den die Frage gerichtet ist. Er muss abwägen, ob nicht auch z. B. die Antwort „Nein!“ angebracht wäre. Und eben diese Entscheidungssituation soll ganz offensichtlich durch die beiden Scheiben zusammen mit der Antithetik der verschiedenen Farben vor Augen geführt werden, während das dominierende Rot und die Überlappung letztendlich das positive Ergebnis verkörpern. Mir scheinen hier vor allem auch das außerordentliche Gewicht und die schwerwiegende Bedeutung, die in diesem Partikel aus zwei Buchstaben stecken kann, zum Ausdruck zu kommen. Der Reduktionsprozess, der in der bildlichen Darstellung sichtbar wird, bringt dies gewissermaßen auf einen Punkt. Weiter möchte ich in meiner Interpretation nicht gehen. Mich erinnert das ein wenig an den Bestseller des Philosophen Richard David Precht „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“, in dem er sich mit Fragen beschäftigt, die nur schwer oder überhaupt nicht zu beantworten sind und dieses „Ja“ gleichermaßen eine sehr wichtige Rolle spielt.

„Komposition blau“ (Inge Maerker) = 5er Gutschein

Viel leichter fallen da Entscheidungen in Heike Habls „Labyrinth schwarz weiß“, das den 50er-Gutschein der Serie als Emblem kennzeichnet, da man sich hier nicht verlaufen kann, wie zumindest ihr Ehemann in einer Laudatio beteuert hat. Deshalb sei auch ein Labyrinth kein Irrgarten wie es ihn in Europa erst seit dem 15. Jahrhundert gebe. Geheimnisse birgt es aber dennoch genug. Sie beginnen bereits bei dem Namen „Labyrinth“, den man immer so beiläufig den Griechen zuordnet, was nur teilweise richtig ist. Denn es handelt sich ursprünglich um ein Lehnwort, das aus einer Sprache kommt, die im lydischen Kleinasien lediglich zwischen dem 6. und 4. Jh. v. Chr. gesprochen wurde, kaum schriftliche Quellen hinterließ und so bis zum heutigen Tag nur teilweise rekonstruiert werden konnte. Und da hieß λάβρυς „Doppelaxt“ wie sie dem König als Insignie diente und in der Zusammensetzung mit ίνϑος die Bedeutung „Haus der Doppelaxt“ annahm, womit man ein Herrschaftsgebäude mit Irrgängen und Irrgarten bezeichnete oder im übertragenen Sinn ein undurchdringbares Durcheinander. Heike Habls Labyrinthe sind aber nicht zu vergleichen mit jenen unentwirrbaren Gängen, mit denen man sowohl Könige mit ihrem Reichtum und die Ruhe der Toten mit deren wertvollen Grabbeigaben schützen wollte, sondern sie orientieren sich an jener übersichtlichen Form des kretischen Labyrinths, wie es ursprünglich im Palast von Knossos vorhanden gewesen sein soll.

Dädalus, der große Erfinder und Künstler aus Athen, hatte auf Befehl von König Minos eine unterirdische Behausung errichtet, in deren Inneres man zwar ohne Probleme gelangen konnte, es aber unmöglich war, den Rückweg zu finden. Minotauros, jenes blutgierige Ungeheuer, halb Mensch halb Stier, die Folge eines Liebesakts der Königin Pasiphae mit einem silberweißen Stier des Poseidon, wurde von Minos hier weggesperrt. Es ernährte sich nur vom Fleisch von Menschen, die hineingestoßen wurden in das Labyrinth, um nicht mehr zurückzukehren, so auch alle neun Jahre sieben Mädchen und sieben junge Männer aus Athen. Als einer von ihnen, nämlich Theseus, später das Ungeheuer mit einem Zauberschwert getötet hatte, konnte er nur mit Hilfe eines aufgewickelten Wollknäuels, das ihm die verliebte Königstochter Ariadne gegeben hatte, zum Ausgang zurückkehren. Heike Habls Labyrinth ist in seiner strengen geometrischen Form, die vor allem durch die Antithese von Schwarz und Weiß noch betont wird, ein Sinnbild strenger Baukunst wie es vor allem auch in gotischen Kathedralen in Frankreich anzutreffen ist. Hier allerdings in religiösem Sinn als eine mühsame Fährte durch das irdische Dasein bis hin zu einer Vollendung im Jenseits. In Heike Habls Labyrinth begegnet uns im Gegensatz dazu ein geordneter Weg zu einem sicheren Ziel, den es aufrecht und selbstbewusst zu gehen gilt. Auf ihm kann man sich, wie die Künstlerin es ausdrückt, „nicht verlaufen wie im Irrgarten, weil er keine Abzweigungen und Kreuzungen hat, sondern auf gewundene Weise zum Mittelpunkt führt.“

Und hier wiederum befindet sich kein Minotaurus und es ist auch kein Anlass zu einer Rückkehr vorhanden, sondern es handelt sich wohl eher um einen Ort der Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung des Menschen, der allein in ihm zu finden ist.

Es geht hier also, um auf die eingangs aufgeworfenen Fragen zurückzukommen, um einen Ort, an dem sich jeder Mensch als kreatives, die Welt bestimmendes Wesen erlebt oder um es im Sinne von Joseph Beuys auszudrücken: Jeder Mensch begreift, dass er „ein Künstler ist“. Und als solcher ist er nach der Definition des Aristoteles als ζώον πολιτικόν, als Mitglied einer demokratischen Gesellschaft, imstande und moralisch verpflichtet, an jener „Sozialen Plastik“ oder „Sozialen Skulptur“ mitzuarbeiten, wie sie der Aktionskünstler und Lehrer an der Kunstakademie in Düsseldorf in seinem erweiterten Kunstbegriff veranschaulicht hat. Jeder ist aufgerufen, den gesellschaftlichen Prozess vorweg in Politik und Wirtschaft mitzugestalten zugunsten einer sich ständig verbessernden Lebensqualität und mit dem Ziel, dem Ideal einer demokratischen Gesellschaft immer näher zu kommen. Das steckt in dem von Manfred „Mensch“ Mayer in Abwandlung der Beuys’schen Formel geprägten Motto: „Jeder ist ein Hallertauer!“ Und damit erhält das Regionalgeld, das mit ihm zusammen Roland Dörfler, Christiane und Matthias Hofbauer, Karin Meilinger, Christa Radlmeier und Peter Trapp ins Leben gerufen haben, als „gute Scheine“ einen anderen Stellenwert. Er reicht weit über den materiellen hinaus und verfolgt ideelle Ziele.